—

###

1. フランチャイズ本部を立ち上げるとは?概要とメリット

1-1. フランチャイズ展開の仕組みと本部の役割

1-2. フランチャイズ化のメリット・デメリットとは

フランチャイズ本部の立ち上げとは、自社で培ってきたビジネスモデルを他者に提供し、加盟者にライセンス形式で展開していくスキームを指します。本部はブランド・商品・ノウハウ・経営指導を提供し、加盟者(フランチャイジー)は初期費用やロイヤリティを支払う代わりに、一定の自由度のもと事業を展開できます。

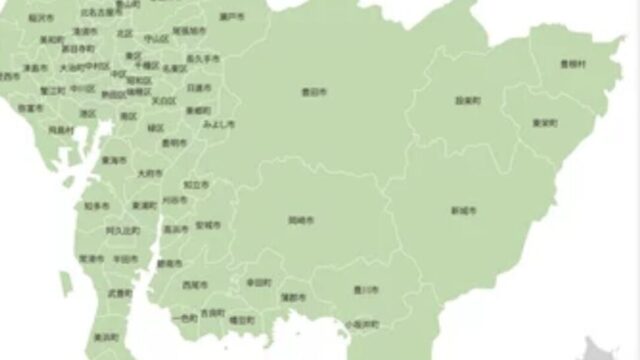

この仕組みがなぜ今、多くの企業に選ばれているのでしょうか?最大の理由は「スピード感ある多店舗展開」が実現できるからです。自社資金では到底展開できなかった地域や数の店舗展開が、加盟者の出資によって可能になります。たとえば、リユース業界で成長を続けている「買取大吉」は、全国700店舗以上を展開しており、その成長の大部分がフランチャイズモデルによるものです。

また、塾業界では「明光義塾」が代表例で、本部は教育カリキュラムや営業指導、ICTツールの提供を行い、加盟者は地域での運営に専念できます。このような分業体制により、本部はブランドの強化と教育品質の統一、加盟者は売上向上に集中できるメリットがあります。

一方で、フランチャイズ化にはデメリットも存在します。ブランドの信頼性が加盟者の運営によって左右される点や、契約トラブルが発生した際のリスク管理、教育・マニュアル不足によるオペレーションの崩れなどは避けられません。

こちらの記事では、フランチャイズの仕組みと契約の考え方をさらに詳しく解説しています。

###

2. チェーン店とフランチャイズ店の違いを整理しよう

2-1. 経営形態・収益構造の違いを徹底比較

2-2. フランチャイズ化に向いている業態とは

一見似ている「チェーン店」と「フランチャイズ店」ですが、実際には経営形態・収益構造・リスク負担などに大きな違いがあります。まずチェーン店は、直営店舗が基本となり、運営資金やスタッフの雇用はすべて本部が担います。一方、フランチャイズ店では、加盟者(フランチャイジー)が自らの資金で開業・運営を行い、本部はブランドやノウハウを提供しつつロイヤリティを受け取ります。

たとえば、チェーン展開の代表格である「無印良品」や「ユニクロ」では、本部主導で商品・サービスが統一されており、店舗ごとの裁量は少ない傾向にあります。一方で、フランチャイズ形式を採用する「コメダ珈琲」や「個別教室のトライ」では、運営を各加盟オーナーが担うことで地域特性に合った店舗運営が可能となっています。

また、収益モデルの違いも重要なポイントです。チェーン店は店舗ごとの売上がそのまま本部の売上になりますが、フランチャイズ店ではロイヤリティや商品仕入れによって本部の収益が構築されます。そのため、フランチャイズ本部にとっては「加盟者の売上が安定的に上がること」が継続収益のカギになります。

さらに、フランチャイズに向いている業態としては、「業務がマニュアル化しやすく、再現性のあるビジネス」が挙げられます。たとえば塾・学習塾、コンビニ、飲食(特にラーメン・カフェ)、クリーニング、リユース業などが典型的です。

こちらの記事では、フランチャイズとチェーンの違いについてさらに深掘りしています。

###

3. 学習塾をフランチャイズ展開する具体的な流れ

3-1. 個人塾から本部設立までのステップ

3-2. 教育コンテンツとノウハウの標準化方法

学習塾業界は、フランチャイズ展開との親和性が高い分野の一つです。個人塾を経営していて「もっと教室数を増やしたい」「地域を越えてブランドを広げたい」と考える経営者にとって、フランチャイズ化は大きな選択肢となります。

まず、個人塾からフランチャイズ本部を立ち上げるには、以下のようなステップが必要です。

**①運営モデルの確立**:教室運営を安定させ、月謝、教材、指導方法などが一貫して成果を出せる体制を作る。

**②ノウハウのマニュアル化**:指導カリキュラムや授業の進め方、保護者対応、営業活動などを誰がやっても再現できるように文書化。

**③パイロット展開**:自社直営で2~3校舎の多店舗展開を試み、フランチャイズ展開が本当に可能かテストする。

**④本部機能の整備**:SV(スーパーバイザー)制度、加盟者教育、FC契約書、ロイヤリティ設計などの体制を整える。

**⑤加盟募集開始**:加盟希望者を集めるためのサイトや資料を整備し、説明会・相談会を開催する。

実際にこのステップを踏んで成功した例として、「森塾」や「スクールIE」が挙げられます。彼らは早期からIT化や指導法のマニュアル化に取り組み、スムーズなフランチャイズ展開を実現しました。

特に注意すべきなのは、教育コンテンツと指導ノウハウの標準化です。どの講師が教えても、一定の学習成果が出るような指導設計をしなければ、加盟店間の品質差がブランド価値の低下を招く恐れがあります。

こちらの記事では、学習塾の開業・フランチャイズ化の手順をより詳しく紹介しています。

###

4. フランチャイズ本部を立ち上げるために必要な準備

4-1. 初期費用・資金計画・ビジネスモデル構築

4-2. 加盟店向けのサポート体制をどう整えるか

フランチャイズ本部を立ち上げる際に最初に必要となるのが、「事業設計」と「資金準備」です。個人事業としての成功経験があっても、それを他者が再現可能なビジネスモデルに昇華させるには、相応の準備が欠かせません。

まず、**初期費用の目安**ですが、フランチャイズ本部立ち上げには一般的に「500万〜1500万円」程度の資金が必要とされます。内訳としては、マニュアル作成費、ロゴやウェブサイト制作費、契約書作成の弁護士費用、説明会の運営費、加盟者への支援ツール制作費などが含まれます。

加えて、最も重要なのが**ビジネスモデルの設計**です。収益源となるロイヤリティや物販、システム利用料の仕組みを構築し、「本部と加盟店がともに利益を得られる設計」にすることが成功のカギを握ります。

さらに、加盟店が安定的に成果を出せるような**サポート体制の構築**も必要不可欠です。ここでいうサポートとは、単なる相談窓口ではなく、SV(スーパーバイザー)による定期訪問指導、開業支援、営業トレーニング、集客支援ツールの提供、スタッフ教育カリキュラムの用意などを指します。

たとえば、「英会話のNOVA」や「こども英会話のミネルヴァ」では、開業前から開業後までの一貫した支援体制を整えており、これが高い加盟希望率・継続率につながっています。

こちらでは、フランチャイズ開業時の資金や準備内容をさらに具体的に解説しています。

###

5. フランチャイズ契約書の基本構造と法的注意点

5-1. ロイヤリティ・エリア制限・競業避止義務とは

5-2. 弁護士に依頼すべき契約書の作成ポイント

フランチャイズ契約書は、ビジネスの根幹を支える「信頼の設計図」です。加盟者と本部との間で何を提供し、どんな条件で事業を行うかを明文化したものであり、後々のトラブル防止において極めて重要です。

まず理解しておきたいのが、契約書における**3大要素**です。

1つ目は「**ロイヤリティ**」。これは加盟店が本部に支払う対価で、売上に応じた割合(例:5%)や固定金額制(月額5万円など)が一般的です。成功しているブランド、たとえば「ドミノ・ピザ」や「チョコザップ」では、ブランド力とサポートに見合ったロイヤリティ設計をしています。

2つ目は「**エリア制限**」。これは、加盟者が出店できるエリアを明確に定めることで、過剰な競争を避けるための取り決めです。近隣で同じブランドの加盟者同士が出店競合にならないよう、一定の距離制限を設けるのが一般的です。

3つ目は「**競業避止義務**」。加盟契約中、および契約終了後一定期間、同業他社での事業展開や競合するサービスの提供を禁止する条項です。本部のノウハウ漏洩を防ぐ目的がありますが、法的に妥当な範囲にとどめなければなりません。

こうした複雑な契約内容を加盟者に正しく理解してもらうためにも、契約書は**弁護士を通じて作成**するのが望ましいです。最近では、フランチャイズ契約に特化した法律事務所も多数あり、事例に基づいた文言設定やリスク排除のアドバイスが可能です。

こちらの記事では、フランチャイズ契約書の注意点や交渉方法について詳しく解説しています。

—

—

###

6. 加盟店の募集と選定で押さえておくべきこと

6-1. 加盟希望者の資質と審査基準を定めよう

6-2. 初期サポートで信頼関係を築くポイント

フランチャイズ本部の成功は「良質な加盟者を獲得できるか」にかかっていると言っても過言ではありません。ただし、数だけを追い求めた拡大戦略は、のちにブランドの毀損を引き起こすリスクを伴います。だからこそ、**加盟者の資質を見極める選定基準**の設計が極めて重要です。

たとえば、学習塾業界では「明光義塾」が面談・研修段階でオーナー適性を見極める制度を設けています。経営に必要な素養だけでなく、教育への情熱や地域との接点を重視するのが特徴です。こうした姿勢は、単なる“出資者”でなく、“理念を共有できる同志”を集めるための工夫です。

また、選定時には以下のような基準を設けると良いでしょう。

– 自己資金の有無と金額

– 経営・接客・営業経験の有無

– 地域でのつながりや評判

– 本部理念への共感度合い

さらに、加盟決定後の**初期サポート**も極めて重要です。たとえば「個別教室のトライ」では、開校前から研修プログラムを用意し、教室運営の全工程をシミュレーションできる体制が整っています。このような本部の姿勢が「ここなら任せて大丈夫」という信頼感を生み出すのです。

こちらでは、フランチャイズ開業者の成功率を高めるサポート体制の作り方を紹介しています。

—

###

7. フランチャイズ展開におけるコンサル活用術

7-1. 立ち上げ支援が得意なフランチャイズコンサルの選び方

7-2. コンサルタントとの契約で得られるもの

フランチャイズ本部を立ち上げる際、多くの企業が悩むのが「自社だけで本当に展開できるのか」という不安です。そんな時に頼れるのが、**フランチャイズ専門の立ち上げコンサルタント**です。

彼らは過去の成功・失敗事例を熟知し、契約書の整備からモデル構築、マニュアル作成、加盟店募集までを網羅的にサポートしてくれます。

たとえば、「株式会社カーネルコンサルティング」は、飲食・教育・美容業界など100社以上のフランチャイズ本部支援実績を持ち、「0→1の立ち上げ支援」に強みを発揮しています。初めての立ち上げでも安心して相談できる体制が整っています。

コンサル選定時は以下のポイントを意識すると良いでしょう。

– 自社業態に近い支援実績があるか

– 弁護士や税理士と連携しているか(契約・会計支援)

– マニュアル・SV制度など現場レベルの支援が可能か

また、契約によって得られるものは多岐にわたります。たとえば、支援パッケージには「収益シミュレーション表の提供」「加盟店募集用パンフレット制作」「業務フロー図の策定」など、すぐに実務で使えるツールが含まれている場合もあります。

本部単独で進めるより、第三者の視点でリスクや盲点を洗い出してもらえることは、結果的に**失敗のリスクを大きく減らす**ことに繋がります。

こちらの記事では、フランチャイズ展開前の外部パートナー選びについて詳しく解説しています。

—

###

8. フランチャイズ立ち上げで陥りがちな失敗例

8-1. 本部の準備不足が招いた失敗とは

8-2. 加盟店任せの運営でブランド価値が低下した事例

フランチャイズ立ち上げにおいて最も避けたいのが、**準備不足からくる失敗**です。多くの企業が「早く加盟店を増やしたい」という焦りから、必要な制度設計や契約整備をおろそかにし、ブランド全体の信頼を損ねてしまうケースが後を絶ちません。

実際、「立ち上げ1年で30店舗展開」を掲げてスタートした某飲食ブランドでは、マニュアルの不備、SV体制の未整備、契約条件の不明確さにより、開業後のクレームが続出。加盟店からの不満がSNSで拡散され、2年後には撤退を余儀なくされました。

また、フランチャイズ本部が「加盟店任せの運営」を許してしまうと、ブランドの統一性が失われてしまいます。特に塾や学習塾のフランチャイズでは、教育方針や保護者対応がバラつくことで、「教室ごとに質が違う」といった不信感につながります。

たとえば、「某個別指導塾ブランド」では、初期段階でSV不在のまま加盟を進めてしまい、一部の教室で不適切な指導が行われて問題に。結果的にブランド全体の評判に影響が出て、既存加盟店の離脱も発生しました。

このような事例から学べるのは、**スピードよりも“整備”が優先**ということ。マニュアル・研修・契約・サポート体制のすべてが揃って初めて、フランチャイズというモデルは“再現性のある成功”を生むのです。

こちらでは、失敗しないための本部準備に関する具体的なステップを紹介しています。

—

###

9. フランチャイズ成功企業に学ぶ本部立ち上げ戦略

9-1. 明光義塾・個別教室のトライの成長戦略

9-2. スモールスタートから全国展開に至ったケース

成功しているフランチャイズ本部の立ち上げ方には、**共通の戦略と段階的成長の工夫**が見られます。代表的なのが「明光義塾」や「個別教室のトライ」といった学習塾ブランドです。これらのブランドは、フランチャイズモデルの初期段階から「品質の均一性」と「サポート体制の徹底」に力を入れ、信頼を勝ち得てきました。

明光義塾は、開業時から「1対1の個別指導」という明確な教育理念と、詳細なマニュアル体系を整備していた点が特長です。また、各教室には専任SVが配置され、指導・経営・マーケティングの各面から支援を実施。フランチャイズ化しても教育の質を落とさない仕組みを確立しました。

一方、個別教室のトライはテレビCMやタレント起用など**ブランド力強化とメディア戦略**にも長けており、都市部での出店実績をもとに全国展開に踏み切っています。トライは直営モデルを基盤にしつつ、フランチャイズに切り替えていく「段階的展開型」を採用し、リスクを低減しながら拡大を成功させた点が注目されます。

さらに、「Dr.関塾」など地方発の学習塾ブランドでは、まず地元での実績をしっかり積み上げ、口コミを起点としたローカルマーケティングを駆使して加盟を増やす戦略を採用しています。**無理な広告投資をせず、“強い1店舗”を起点に展開**していくスモールスタートモデルも有効な方法です。

こちらでは、塾フランチャイズの成長モデルを比較しながら学べる事例を紹介しています。

—

###

10. フランチャイズ立ち上げ後の運営体制づくり

10-1. スーパーバイザー制度の導入と育成

10-2. 加盟店向け研修・評価・報酬制度の設計

フランチャイズ本部としての成功は、立ち上げた後の「運営体制の充実」にかかっています。とくに、多店舗・多拠点展開を目指すなら、**加盟店を支える現場支援の仕組み**が不可欠です。その中核を担うのが「スーパーバイザー(SV)制度」です。

SVとは、加盟店を定期的に巡回し、経営支援や改善提案、トラブル対応などを行う専門職のことです。たとえば、「個別指導キャンパス」では、1SVあたり10〜15教室を担当し、経営状況・保護者対応・講師の教育に至るまで細かくチェックし、品質の維持向上に大きく貢献しています。

SV制度を成功させるには、次のようなポイントが挙げられます。

– 明確なSV評価基準(売上だけでなく人材育成力も含める)

– 本部主導の定期研修とフィードバック体制

– 現場目線での課題抽出と改善提案スキルの強化

また、加盟店の育成と定着には**研修制度・報酬設計**も重要です。たとえば「明光義塾」では、開業前に本部研修を行い、運営マニュアルの理解度テストを通過しないと開校できない仕組みがあります。これはブランド価値を守るうえでも非常に有効な仕組みです。

さらに、加盟店同士のモチベーションを高めるために、「月間表彰制度」「利益率ランキング」「成功事例共有会」といった**成果を可視化するインセンティブ制度**の導入も有効です。

こちらでは、運営体制強化に必要な本部施策について詳しく解説しています。

—

###

11. 自社ノウハウをマニュアル化する方法

11-1. 教材・業務・営業フローの標準化手順

フランチャイズ本部を立ち上げた際、もっとも重要な準備のひとつが「ノウハウのマニュアル化」です。なぜなら、フランチャイズビジネスにおいては、どの加盟店でも同じ品質のサービスを提供できる仕組みが求められるからです。特に塾や学習塾を展開する場合、教育コンテンツの質がブランドの信頼性に直結します。

たとえば「明光義塾」は、全国各地の教室においても均一な教育サービスが提供されるよう、独自の個別指導プログラムや指導方法、カリキュラムをマニュアルに落とし込み、講師の研修も徹底しています。

教材の標準化に加えて、教室の運営方法(面談対応、事務手続き、入塾案内など)も細かく整備しておく必要があります。また、営業フローについても「問い合わせ対応から契約締結までの流れ」「見込み客のフォロー方法」「地域別の販促手法」などをステップごとに整理し、誰がやっても同じ成果を出せるように設計します。

こちらで、フランチャイズ本部構築に必要な仕組みづくりの具体例をご紹介しています。

11-2. 加盟店でも再現性のある仕組みの作り方

どれだけ優れたノウハウがあっても、それが再現できなければ意味がありません。再現性とは、別の人・別の場所・別の時間でも同じ成果を出せる力のこと。たとえば「個別教室のトライ」では、全国で統一されたマニュアルと定期的な本部研修が行われており、未経験からでも運営できる環境が整っています。

マニュアル作成時には、読み手のスキルレベルを想定しながら、写真や図解、動画マニュアルなどを活用すると理解度が高まります。また、運用フェーズに入った後も、現場の声を反映し、随時アップデートしていく柔軟性も欠かせません。

「なぜこの工程が必要なのか?」「何を基準に判断すればよいか?」といった“考え方の軸”まで含めたマニュアルが理想です。属人的な業務を極力減らすことで、経営リスクを最小限に抑えることができます。

—

—

###

12. 収益モデルの作成とロイヤリティ設計

12-1. 加盟店・本部双方が儲かる仕組みを作る

フランチャイズビジネスで成功するためには、収益モデルの設計が肝心です。「本部が儲かるだけ」「加盟店が苦しいだけ」のモデルでは長続きしません。たとえば、全国展開する「ITTO個別指導学院」では、本部が教材供給や広告、SVサポートなどを担い、加盟店が地域に密着した教室運営を行う構造で、双方が利益を得られるよう設計されています。

収益モデルを構築する際は、「売上構造」と「費用構造」の両方を精査する必要があります。売上は授業料、教材費、入会金など。費用は人件費、賃料、教材仕入れ、広告費などです。加盟店が黒字化するまでの損益分岐点と、月次キャッシュフローを明確にしなければなりません。

フランチャイズは“継続性のある儲けの仕組み”であることが大前提です。初期費用を抑えすぎて本部の利益が出ない、逆にロイヤリティが重すぎて加盟店が赤字になると、すぐに崩壊します。

こちらで、フランチャイズ収益モデル設計の考え方を詳しく解説しています。

12-2. 固定ロイヤリティと変動制のメリット比較

ロイヤリティの設計には、主に2種類あります。ひとつは「固定型」、もうひとつは「売上連動型(歩合制)」です。

固定型ロイヤリティは、毎月一定額を支払うもので、本部は安定した収益を確保できます。一方、加盟店の売上が少ない時でも支払い義務が生じるため、開業初期は負担が重くなるケースもあります。

歩合制ロイヤリティは、月の売上に対して5〜10%程度を支払う仕組みです。「明光義塾」など多くの大手学習塾FCでは、歩合制を採用しています。売上が上がれば本部の収益も増える仕組みで、連携強化やインセンティブの設計がしやすいメリットがあります。

どちらを選ぶかは、業種やビジネスモデル、本部の支援体制の内容によって異なります。中には、ハイブリッド型(固定+歩合)を導入しているブランドもあります。

—

###

13. フランチャイズ本部の立場で持つべき視点とは

13-1. 加盟店目線を理解した運営が鍵

フランチャイズ本部を運営するうえで重要なのは、常に「加盟店の立場で考える視点」です。加盟者は、リスクを背負って資金を出し、時間と労力を投じて運営しています。本部はその覚悟に応える責任があります。

成功している本部には、「共感力」があります。「個別指導キャンパス」では、教室の現場にSV(スーパーバイザー)を頻繁に派遣し、オーナーの悩みに耳を傾ける文化を重視しています。

また、収益やKPIデータだけを見て判断せず、各加盟店の背景や地域性、オーナーの性格まで含めて丁寧に対応している点が特徴です。これにより、離脱率が低く、加盟者の満足度が高くなる好循環が生まれています。

こちらにて、加盟者視点を重視したフランチャイズ戦略について紹介しています。

13-2. 管理より「共創」の意識がブランドを育てる

フランチャイズ本部の本来の役割は「監視者」ではなく、「共にブランドを育てるパートナー」です。

近年は、加盟者との関係性を“フラット”に保ち、共創型のコミュニケーションをとるFC本部が増えています。例えば「武田塾」は、オーナー同士のコミュニティが活発で、ノウハウ共有や成功事例の横展開が頻繁に行われています。これは本部のオープンな風土と透明性の高い運営が成せる業です。

ブランド力を維持・強化するには、本部だけでなく加盟店の力が不可欠です。「共創」の意識を持てば、加盟店側からも改善提案が寄せられ、ブランド価値が自然と向上していきます。

—

###

14. フランチャイズ立ち上げを支える資金調達方法

14-1. 融資・補助金・VCの活用と注意点

フランチャイズ本部の立ち上げには、数百万円〜数千万円の初期費用が必要です。教室・店舗の立ち上げ、マニュアル作成、コンサルティング費用、契約書作成など、多岐にわたるコストがかかります。

資金調達の方法としては、日本政策金融公庫の融資制度や、経済産業省の創業補助金などがあります。最近では、ベンチャーキャピタル(VC)からの資金調達を活用する例も出てきています。

ただし、融資を受ける際には「ビジネスモデルの説明力」と「収益計画の妥当性」が重要です。根拠のない“夢だけの事業計画”では、審査を通過することは困難です。コンサルタントの力を借りるのも一つの手段です。

14-2. 資金繰りと初期キャッシュフローの安定化

資金調達後は、「資金繰り=キャッシュフロー管理」が重要になります。

特に初期フェーズでは、マニュアル作成や広報活動など、キャッシュアウトが先行しますが、ロイヤリティなどの収益は後追いになります。そこで、開業半年〜1年は“収益ゼロでも持ちこたえられる設計”が重要になります。

加盟金で当面の資金を賄うというのはリスクが高く、あくまで“本部としての持続可能性”を意識した財務設計が求められます。

—

###

15. フランチャイズ立ち上げの将来性と出口戦略

15-1. IPOやM&Aを見据えた長期ビジョン

フランチャイズビジネスは、しっかりとした構造を築けば「資産性のあるビジネスモデル」として評価されます。

たとえば「コメダ珈琲」は、フランチャイズ展開によって店舗を全国に拡大し、最終的には東証一部(現プライム市場)に上場しました。このように、FC本部モデルは上場・売却(M&A)による出口戦略にも向いているのです。

長期的な成長を目指すならば、最初から「スケーラブル(拡張可能)」な設計にすること、透明性ある運営体制を整えること、データ分析による改善を積極的に行うことが大切です。

こちらで、フランチャイズ成功モデルと将来戦略についてさらに深掘りしています。

15-2. 独立・脱サラ経験者が本部側になる時代の到来

近年では、独立や脱サラを経て、フランチャイズ本部を立ち上げる人が増えています。自らが加盟店としての経験を持ち、現場の苦労を知っているからこそ、“加盟者目線の本部”を築くことができるのです。

実際、脱サラから学習塾を開業し、フランチャイズ化に成功したオーナーは数多く存在します。「WinBe」「やる気スイッチグループ」なども、もとは地域密着型の学習塾からスタートしたブランドです。

本部側に回ることで、経営者としての成長、スケールの大きな事業展開、社会への貢献など、多くの可能性が広がります。これからの時代は、“オーナー→本部”への成長ストーリーが主流になっていくことでしょう。

—